▼TOPページ&画材を購入

▲水彩色鉛筆とは

■水彩色鉛筆を使う 1

■水彩色鉛筆を使う 2

■水彩色鉛筆を使う 3

●水彩色鉛筆で水彩画を描く 1

●水彩色鉛筆で水彩画を描く 2

●水彩色鉛筆で水彩画を描く 3

●水彩色鉛筆で水彩画を描く 4

●水彩色鉛筆で水彩画を描く 5

○お客様ギャラリー

|

水彩色鉛筆で水彩画を描く 1

|

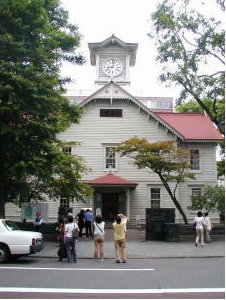

水彩色鉛筆で水彩画を描く(風景画) |

|

1.2.3.

まずは鉛筆で下絵を描きます。私の場合鉛筆の線を絵の中で生かしますので、色を塗った段階でどうその線がどう見えるか、かなり意識して描きます。ペンで実体をつかんでどんどん描いてしまう方もおられますが、一応基準線となる水平・垂直の線をまずは書き入れます。これは後で消しますので、薄く描きます。そして大ざっぱな全体像を作り出します。私自身デッサン力がありませんので、一発で線を描けません。この段階では練り消しゴムは欠かせません。実体をつかむために線が何本も重なることがありますが、、できるだけ納得できる線を探します。最後はできるだけ自信のある1本の線で全体像を描きます。

全体像がしっかりしていないと描き進めていくと、面積の比率、線どうしの関係、絡みに整合性がなくなってしまいます。始めはちょっと集中力がいります。

細かい部分を描いていきます。すべて細かい部分を描いていく分けではありません。細かい描写と大ざっぱな描写が重なった時のあるバランスが程良く均衡して、自分の納得できる表現になったりします。細かい個所は線がまっすぐ引けた、丸が上手に描けたとか、あまり問題にしてません。線が全体のからみから、生きた線になればいいと思って描いています。

|

4.5.6

デッサンが終わると色付けです。塗る個所に色鉛筆で薄く塗ります。初めから濃く塗ると全体が濃くなってしまいます。濃い色を薄くすることはできません。でも薄い色を濃くすることはできます。また私自身淡いトーンが好きです。そして水で湿らせた筆で濡らします。塗ったときより乾いた状態の方が色が薄くなります。

複数の色を塗り、自然なにじみの混合を利用したりするのも楽しいです。

4.

絵の影の部分、暗い部分を先に薄い黒、グレー、セピアなどで塗ってしまいます。水彩画らしい立体的な絵になります。

これは後でもご説明します。

5.

壁は色塗っておらず白の地のままを利用しています。その為木の緑、屋根の赤、人物は色の上で大事なアクセントになります。特に屋根の色は大事なポイントです。しかし赤は強い色なので、全体のバランスを崩さぬよう、グレート混色にして、柔らかい色にしました。

6.

人物がいると絵が楽しくなります。これはていねいに塗ります。

|

|

|

7.

下絵に色塗りしていますが、その場合下絵の線が透き通って見えます。これは大事な絵の一部になります。下絵の線が太い、細い。濃い、薄い。淡い、シャープかで、できあがりのイメージがだいぶ変わってきます。

水彩画でよく起きることは、絵全体がぼけてしまって、締まりがなくなるということがおきてくることがあります。実は私の場合、後で細い水彩ペンで線の書き入れを行うことがあります。これは時として大変有効で、見違えるようになったと自分で思うことがあります。

水彩ペンと絵の具を上手に利用したプロの絵を見たことがあります。絵は自由です。自分流を見つけだしてください。 |

| 7 拡大 |

| 7.かっこよくサインなどして完成です。 |

|

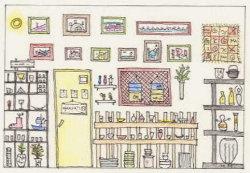

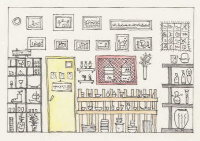

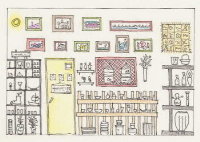

水彩色鉛筆で水彩画を描く(イラスト) |

色鉛筆は細かい作業ができます。細かいところを水彩色鉛筆で塗り、細い筆で水をつけなすります。

水彩色鉛筆は、色鉛筆としての得意な細かな描写と水彩画のしっとりしたタッチが生かせるので、イラストにも大変向くと思います。私の場合、イラストを描くときは、線のはっきり出る水性ボールペンをよく使用します。線を描いた後、水彩色鉛筆で色を丁寧に塗っていきます。このとき、できるだけ水彩色鉛筆のそのものの色を大事にして、原色の色を使い、混色しません。色鉛筆の色数が多い方がいいかなと思うのは、特にこういうときです。

|

|

|

1 拡大

水性ボールペンでためらわず一気に。

少々線が曲がっても気にせずいきます。 |

2 拡大

まあまあ几帳面に塗ります。 |

|

|

3 拡大

色鉛筆は細かいところもきれいに塗れます。

もちろん水と筆も使っています。 |

4 拡大

完成。 |

|

身近なものを描く(パッケージ) |

|

|

絵に特別な題材、対象はいりません。自分の現在立っている位置から周りを見回してみます。もういくらでもあります。

私がパソコンを置いたテーブルの上に、子供がなめて空にしたドロップの缶が偶然置いてありました。そのドロップの缶は商品名が右から左に書かれていて、どうも昔作られた製品の復刻版のようです。赤と黒をメインにした着色。中央に描かれている果物を含めて鮮やかな原色が使われています。そして線はくっきりと描かれています。こういうものは描きやすく、また結構面白いものです。そして文字が入っていて、これがアクセントになってどこか楽しい絵になります。描き終わった後、余白に短い文章を入れました。

全体の形を決めるとき、下書きに鉛筆を使いました。(単純な形ですが、まだペンで一気に描くことができません)おおざっぱな形、配分が決まった後、薄い下書きの鉛筆の線は、錬り消しゴムで上からたたいて形がほんの少し分かる程度までさらに薄くします。そして上から水性ペンで描きます。この段階では少々線が曲がろうが、ためらわず一気に描きます。水性ペンでの描写が完成したら、薄い鉛筆の後を、また錬り消しゴムでたたくようにして消します。後は色を塗りますが、この場合は混色をさけて、原色の色を活かして塗っていきます。 |

|

|

|

|

|

| 下書きは薄く、そして錬り消しゴムで消してさらに薄くしました。 |

|

水彩ペンで描きます。下書きはかなりおおよそに描いたこともあり、水彩ペンでは、下書き通り描きません。曲がっても気にせず1本の線で描きます。 |

|

拡大 |

|

|

色を塗ってできあがり。もっと濃く色を塗ってもいいかもしれません。 |

|